|

|

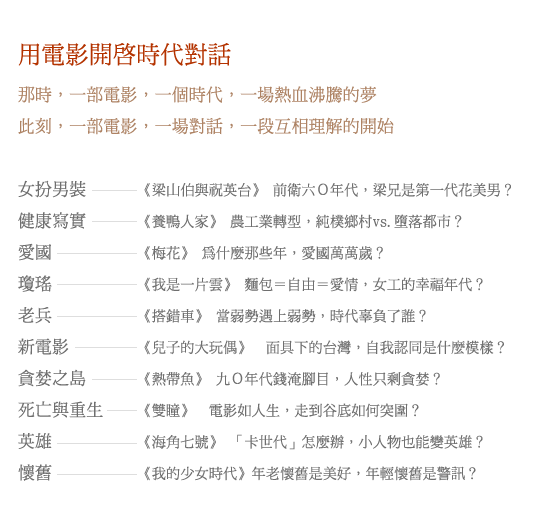

我,我們,到我們的時代創作,尤其是電影創作,都應該要跟社會對話。 台灣社會這麼多年來,一直鼓勵我們往前跑、往前看,可是我們已經失去了一種能力,就是「停下腳步,回頭看看我們的歷史」。其實不只是我這個世代,我發現很多年輕人,都不懂得善用歷史去找到未來的可能性。 這麼多年我一直在做紀錄片,心裡非常明白,現在所拍的當下,在未來都會轉變成歷史,我們都是在不停的當下,詮釋未來看待的歷史。在製作這部《我們的那時此刻》紀錄片時,覺得很興奮,因為我有機會回到歷史中,重新去看台灣的電影及它背後的時代。 在這部紀錄片中,我用五個時代回朔台灣的庶民史: 六〇年代加工出口區女工瘋瓊瑤—《我是一片雲》 千禧年後迎向國際—《雙瞳》 歷史告訴我們,改變當代電影的巨大力量都是青年,不論是侯導,或更早的李行導演,在三十歲前後,就是當代具影響力且非常年輕的電影導演、電影從業者。 年輕創作者有個重要特質,就是對這個世代懂得憤怒,我所謂的憤怒不是翻桌打人,我所謂的憤怒是思考過的,對於不公不義也好,或是對所有該鼓勵的或反對的事也好,他們透過思考,他們懂得憤怒。憤怒是一種動力來源,因為有憤怒,所以你想改變。 「改變的力量」或「改變」這個詞,它是進行式,可是我們好像沒有認真思考之前,是怎樣一股動力驅使他想要改變。 憤怒是一件很重要的事,它對於更好的生活、更好的社會、更好的國家、更好的制度、或更好的人們被照顧⋯⋯等這些命題,一個世代如果不懂得憤怒,我覺得是因為它不會思索了。 歷史是一個訓練思索很棒的平台。 《我們的那時此刻》裡,戴立忍導演也提到,楊德昌導演在上電影課時,常會丟出一個社會事件,要班上每個人提出看法,最後他會回饋另一種角度與想法。雪山隧道剛通車時,我也會問班上學生,這個工程讓你們想到什麼?學生都馬上拿起手機google,靠google大神來決定回答老師什麼答案。有學生照google回答,「老師,雪山隧道開挖困難,歷時多少年多少天⋯⋯」。 不能說這是錯誤的答案,可是隱隱約約會覺得哪裡不對,其實是沒有思索。當天我印象深刻的是,一位坐在角落的年輕女孩,在大家給我制式答案之後,有點不好意思地舉起手來,她說「老師,我想到以前我要去宜蘭時,走九彎十八拐的北宜公路,那個在最頂端賣茶葉蛋的人,在雪山隧道通了,北宜公路車流變少之後,他要去哪裡呀?」這就是思索。我們太少這種從另外一個角度,從庶民角度的思索了。 女工時代, 我是一片雲三廳電影時代,躲在瓊瑤電影世界裡的安慰,對艱困時代有其特定意義。 《我們的那時此刻》紀錄片我想呈現一個歷史綜觀,思考每一個階段台灣電影背後的故事,就像「影中戲」。 第一個十年,除了戒嚴時期政令宣導片外,那時也是健康寫實電影興起的時期,像李行導演的《養鴨人家》、《蚵女》,再來就是瓊瑤愛情「三廳電影」。這時期的電影看到了對未來的夢想以及愛情。 一開始我很好奇,到底是誰在看這些電影?在找資料的過程中,發現這個時期正好是台灣從農業社會轉型進入工業社會,非常多女性從農村到城市邊陲工作,像高雄楠梓加工出口區、台中潭子加工出口區,這些女工有很高的比例是長女,那個時代的長女必須犧牲自己,讓弟弟妹妹讀書,或者讓原生家庭的經濟改善,這時長女常常扮演一種犧牲自己的角色。 這些女工從禮拜一到禮拜六都在工廠,只有趁假日晚上到電影院看著「二秦二林」電影,秦祥林、秦漢、林青霞、林鳳嬌,不管誰配誰,她們都可以在電影裡面得到滿足,然後繼續過著枯燥乏味的生活。 我去戶政事務所調查,那時最多登錄的名字叫婉君,因為有瓊瑤的《婉君表妹》。我們的父親或母親,他們把對愛情的嚮往,投射到下一代。天啊!一個電影裡男女主角的名字,竟然影響著你的人生以及下一代。 中美斷交,召喚八百壯士面臨外交打擊,整個國家社會必須唱出愛國主旋律,鞏固民心。 第二個十年,台灣退出聯合國,跟美國日本一竿子國家斷交,一連串外交打擊,風雨飄搖。這時國家必須唱出另一種愛國主旋律,鞏固民心。 那幾年金馬獎得獎影片,全部都是政宣片,得獎理由是因為主題正確。現在聽起來荒謬,可是當時真的如此。小時候看《筧橋英烈傳》,電影演到自殺、軍機衝向對方船艦時,我會哭耶。我就想,這些電影在當時會影響哪些人? 會不會有人看了這些電影去從軍?我問了當教官的人,他們說,對,他們真的是因為看了電影選擇去從軍的。當時中美斷交,他們衝回家看到家裡有袋雞蛋,二話不說,拿了就出去丟雞蛋,回來時,媽媽要煮飯,「啊!我的雞蛋呢?」「媽,我拿去砸美國人!」就在這樣的時代氛圍裡,他們決定從軍報國。 拍攝現場,我請他們再看一次《英烈千秋》、《梅花》,仍是熱淚盈眶。他們已經退伍多年了,但現在還是用熱血的方式來看待自己的生命及這塊土地。 解嚴前後,誰搭錯車每個世代都有每個世代的主題曲,第三個世代主題曲對我而言就是《搭錯車》。 第三個十年,是台灣解嚴前後非常瘋狂的年代。 電影裡,開始提到「土地正義」,提到國家或政府怎麼去強拆民宅,開始看到這些老兵,他們奉獻自己的人生,就像搭錯車。導演虞勘平說,搭錯車就是搭錯國民政府的車來到台灣,因為主角在中國大陸有田有地,來到這裡住在違章建築裡,他什麼都不是。然後就這樣一路到解嚴前後,更多的本土意識抬頭,更多的政治命題跑出來,第三個十年是非常瘋狂的時代,卻也是思索撞擊奔放的年代。 貪婪之島,台灣也瘋狂《熱帶魚》綁票案,訴說了整個台灣深陷在追求金錢的脈絡裡。 第四個十年,這時的台灣從被稱為福爾摩沙,轉變成貪婪之島。當時股市破萬點,人們風靡大家樂。九〇年代,台灣以前質樸蕩然無存,充斥金錢遊戲,陸海空都陷入瘋狂。「空」,當時劫機一大堆,只要開飛機過來,就黃金三千兩;「陸」,到處是綁票案;「海」,就是走私。 九〇年代根本沒有人拍電影了,大家都去炒股票!陳玉勳導演拍了一部《熱帶魚》就在講綁票案,電影描述台灣深陷在追求金錢的氛圍脈絡裡,但還保有一點點人性的純樸跟可愛,在令人非常沮喪的九〇年代找到一點點希望。 走向國際,更多樣的多元當好萊塢投資的《臥虎藏龍》在全世界得到那麼多票房跟成績時,給了台灣電影走向國際的思考。而《雙瞳》這部也是由好萊塢投資的電影開拍,更為當時低迷已久的台灣電影環境,帶來新的視野。 第五個十年,我們必須走向國際,當然這個論述你可以套用在任何產業、甚至文化上。往回看這四十年,給了台灣電影更多思考,迎向國際的藍海策略,我們準備好了嗎?又是不是可以在這裡得到更多機會跟驕傲? 在那個國片最慘的年代,不論票房好壞,蔡明亮也好,侯孝賢也好,楊德昌也好,他們都能在全世界各地影展展現台灣的文化力量。雖然現在也出現一部部破億的電影,但我們在國際上卻反而越來越少有影展跟文化的發言權。 第五十屆金馬獎最佳影片頒給了一部新加坡非常小成本的電影《爸媽不在家》,這是一個嚴峻的提醒,我們在某種追求的當下,是不是不知不覺也打壓了另一種可能,而台灣最棒的不就是多元嗎? 不管是沉重悲傷,或是政治的議題,我希望台灣未來會選擇一種語法──幽默。當我們用幽默去講一個荒謬的政治議題時,你會發現那個荒謬的政治議題就不再只有仇恨,還會有理解或諒解可以擺在裡面。當你用幽默去講一件悲傷的事,悲傷的層次就豐富起來了,它就不是只有眼淚而已,它有希望,它有機會。 |

|